文学フリマ東京38の新刊だった『花々の幕間』。この作品は、神戸に本拠地を置く、〝藤花歌劇団〟にまつわる昭和初期のお話です。既出の 『この花の涯まで』、『いつか枯れる花に水をやる』、そして新作として『花は海に散るとして』の三作を収録いたしました。この記事では、あとがきのような、裏話のような、本編で書きそびれた設定などを綴っていこうと思います。

『この花の涯まで』

こちらは、華族アンソロジィ『百華ノワール』に寄稿した作品でした。当初は華族のお嬢様、音羽七緒(桜田八重)を主人公に据えて書き始めたのですが、まあ、話が進まない進まない!ほぼ一人称で小説を書いている私にとって、華族のお嬢様というのは想像のできない=移入して書くことのできない人物だったんですね。これって小説書きとしてはかなり致命的だとは思うのですが、ほんの少しでも共感できないと書けないわけです。ほぼ全ての方がお気付きだとは思いますが、藤花歌劇団は関西の某歌劇団をモデルとした架空の歌劇団です。二桁年数ファンをしている私としては、そういう意味でもまさかその舞台を立つ側に移入して書けませんでした。そこで、主人公をお衣装部への就職を目指した梅岡水乃に変更。すると、思った以上にすらすらと話が進みました。書き進めながら、入れたい場面や入れたい台詞がどんどん浮かんで来たのですが、割と序盤で浮かんだのは「水先生、近々辞めるご予定は」という七緒の台詞です。七緒が「水先生」と呼ぶのが書いていて好きだったのですが、多分思ったほど出て来てないですね…。

憧れ、同志、友情、キャリア、人生…このサイズの話にはちょっと色々詰め込み過ぎた気がしないでもないですが、どうしても入れたい場面はしっかり入れたつもりです。水乃が七緒に初めて会った場面、転がった巻き尺を拾い、「娘役の一番のスターになって下さい」というシーンは、一種のプロポーズシーンのつもりで書きました。ここ、とっても書きたかったところです。そして、武庫川にかかる橋で二人が歌う場面や、主演娘役となった七緒の決意を語るシーン、七緒のお披露目公演で水乃が涙を流すシーンなど、美しく描写する、ということを特に心がけて書いています。

また、水乃・七緒とは違った形で、水乃・湊りん(鈴宮倫子)の友人関係もありましたが、ここをあまり掘り下げてあげられなかったところは悔やまれます。水乃とりんが神戸の街を歩く話など…書きたかった…!ちなみに、ウェブで連載している『春のあまり』にも湊人って人間が出て来まして、全く何の意図もなく、単に私が〝湊〟が好きでうっかり多用してしまったのでした。

藤花歌劇団には桃組、梅組、杏組と三つの組がありますが、全て実の成る木を選びました。梅岡と梅組が被ったのは、ここもちょっと私のセンスがなかったところです。実のなる木、好きなんですよね…。どうしても好きな単語を多用してしまいがちです。

昭和初期という時代を書くのが初めてで、色々な資料を探しつつ、読み込み、また不足しているところを探し、読み込み……を繰り返し、なかなか原稿が進まなかったのもいい思い出です。

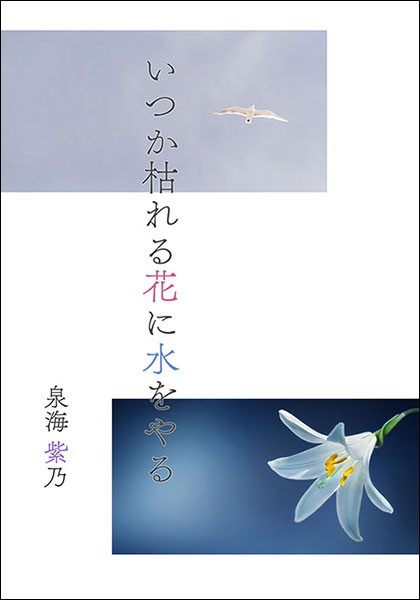

『いつか枯れる花に水をやる』

こちらは、『百華ノワール』発行に合わせて作ったコピー本に加筆修正したものです。この花~…に名前だけ出て来た白鳥なみ子(池波ゆり)が主演娘役となる直前の話です。幼馴染み二人で夢を叶えていく過程を書きました。主人公はやはり、娘役・白鳥なみ子ではなく、その幼馴染みでお衣装部に就職した早瀬冬子。そう、この花~…に出て来た水乃の先輩、早瀬主任です。なみ子はちょっと良い家のお嬢さん、という設定で当時の事情を調べた結果、白鐘酒造の娘、という家柄に落ち着きました。冬子のお父さんは白鐘酒造で雇われており、なみ子と冬子は幼馴染みということです。

白鳥なみ子の芸名は冬子がつけたというのは、作中最後で明かしていますが、下の名前〝なみ子〟はもちろん、本名の苗字〝池波〟から取っています。ちなみに、池波というのはなんとなくふと浮かんだ池波正太郎から取りました。私が池波正太郎を知ったのは『マリア様がみてる』の登場人物、由乃さん読んでいた小説として出て来たのが最初です。

コピー本って実は作るのはとても難しくて、8の倍数で書いていかないときれいに製本できないので、書かなさすぎると空白だらけになるし、書き過ぎるとまたプラス8ページ書かないといけないんですね。意外と途中で書き過ぎたため、「残り2ページしかない!書き切れない!」という制約の中で書き切ったのでした。単行本に再録する際、この花~…よりも加筆修正しております。

実はコピー本で出した際、表紙には意味がありまして…。

この表紙、白鳥なみ子の白い鳥、池波ゆりの百合の花を表しているんです。気付いていただけたでしょうか。お気に入りの表紙デザインです。

『花は海に散るとして』

いつか枯れる~…のなみ子が憧れた主演娘役・澄野香代に焦点を当てた作品です。この作品のみ、舞台に立つ側の人間を書いており、かつ、既に主演娘役として確立している人間を書きました。現在、某歌劇団のトップスターは一組に対し一人、という知識をお持ちの方は首を傾げられるかも知れませんが、当時は一つの組に対し複数のトップスターがいました。その歴史に準じて、藤花歌劇団もその制度を取っております。ただ、全部が全部参考にしたわけではないので、当然藤花歌劇団のみに持たせた設定もありました。

この話では、前作で名前だけ出て来ていた澄野香代だけでなく、前二作で名前だけ登場していた葦原美弥も満を持して登場しています。超!人気男役だった葦原美弥の最初の相手役はどんな人物だったのか、というところを書きたくて考えた話です。この葦原美弥、澄野香代から白鳥なみ子、そして音羽七緒とも組むわけですが、後に音羽七緒と同時期に退団することになります。香代と美弥は退団後も一番の理解者といいますか、相棒といいますか、生涯の友として長く長く縁を結んでいく二人です。二人がお披露目公演初日の帰りに夕陽を見た場面も、この花~…での水乃と七緒の告白シーンと同じつもりで書いています。

香代の出待ちをしていた〝八重の桜の八重さん〟は、そう、『この花の涯まで』の音羽七緒(桜田八重)です。出待ちをしていた少女が夢を叶えて主演娘役に、か、感慨深い~!!となりたくてぶっ込んだ設定です。でも実際、そういう子っているんですよね。事実は小説より奇なり、です。本当に。…私の小説は二番煎じだと証明してしまいました。

葦原美弥の名前は既にこの花~…から出て来ていましたが、昭和時代に活躍したスターさんたちの名前を調べて決定しました。美弥という名前は、ちょっと、もしかすると昭和初期にしては現代的過ぎたかも知れません。ちなみに、澄野香代の本名は大江澄代(おおえすみよ)、葦原美弥の本名は日比野宮子(ひびのみやこ)、というメモが先ほど出て決ました。そうだったのか…。

ちなみに、忠臣蔵は某歌劇団で上演されたことがあるため、藤花でも採用しました。ヒロイン・理玖は大石内蔵助の妻・香林院ですね。羽衣伝説を元にしたという美弥・香代のお披露目公演は私の創作です。これは出待ちの乙女たちに「天女様!」と言わせたかったがための演目です。ファンにとっては神様女神様天女様なんですよね。

退団後の歌劇団員については、文学フリマ大阪にて配布した無料ペーパーで湊りんの後年の話を書いています。りんは退団後、芸能の仕事を続けず、鈴宮倫子という女性に戻り、良縁に恵まれ結婚し、子や孫に囲まれ生きています(倫子に限らず、多くの藤花歌劇団員が退団後は役者を続けず、一般人へ戻って行きます)。しかし最近、元歌劇団員だった方が高齢となった今でも当時のダンスを覚えている、というエピソードを見掛け、素敵だと思って浮かんだ話でした。孫のくるみが藤花歌劇団チャンネルを見て踊っている…と書きかけましたが、どう考えても倫子がおばあちゃんになる頃は、時代的にまだ専門チャンネルの衛星放送が始まっていませんでした…!危ない危ない…!多分昭和後期くらいかな?

ちなみにこれは蛇足ですが、くるみの名前は最初、雪乃でした。しかし、梅、桃、杏と実のなる木を続けて来たので、その系譜でくるみになりました。倫子の娘がかなりの藤花ファンなので、倫子の娘は意図を込めていると思います。

『花々の幕間』に収録した三作は全て、始まりであり終わりのお話です。花の盛りは短く、散ってしまえば多くの人の記憶には残らないかも知れない。それでも、人によっては人生で最も輝いた瞬間となる時代を美しく描こうと思い、書き上げました。藤花歌劇団を去った後も彼女らの人生は続き、終わりと始まりを繰り返していく。そんな人生の一瞬を切り取ったきらめきを、眩しく思ってもらえたら幸いです。